說明

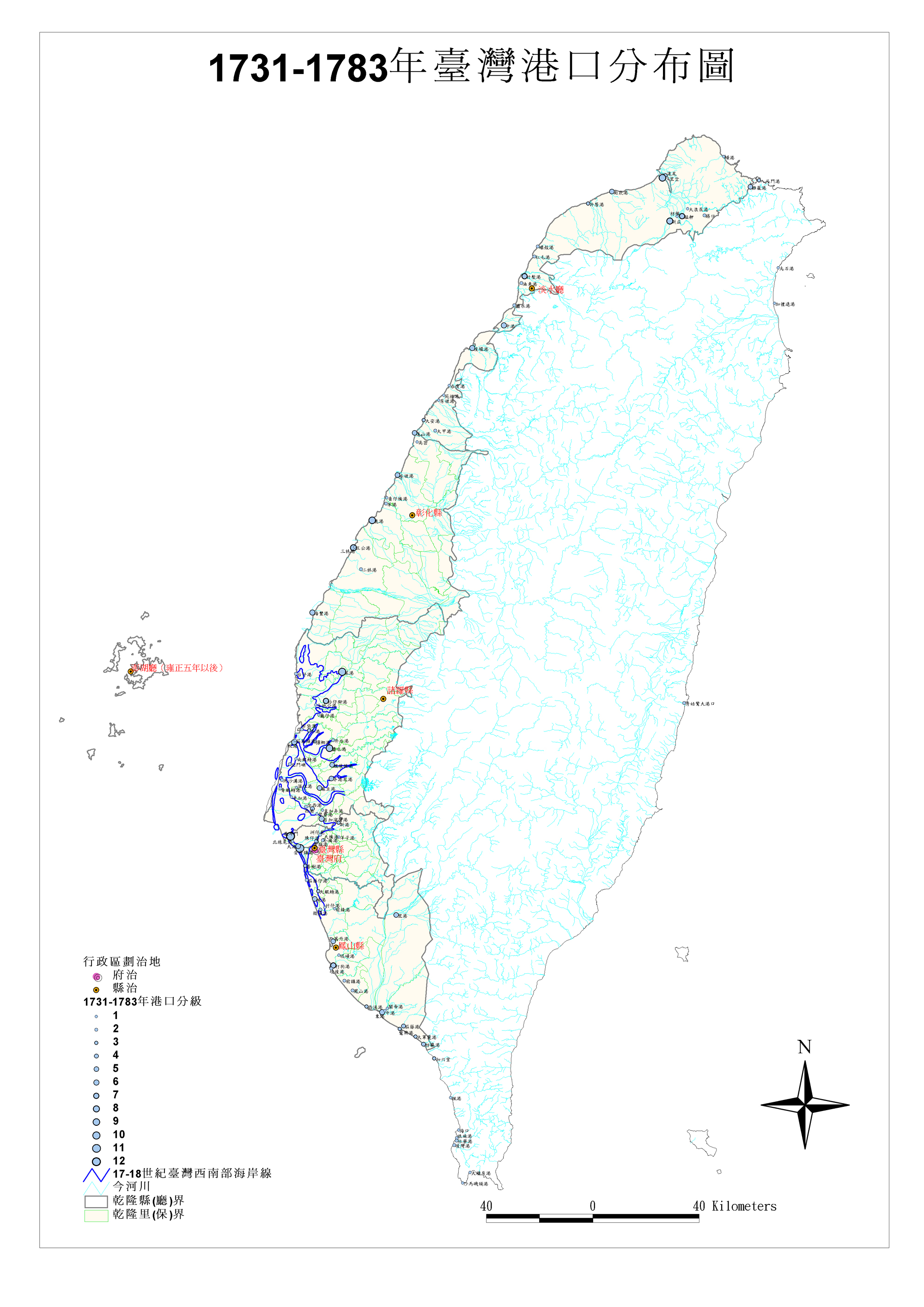

臺灣港口的發展與變遷,除了自然條件的影響外,在其間生息的人們更是決定性的主導因素。清代臺灣港口的分佈、規模與變化和互動關係,事實上反映了人為的政治、經濟與社會活動的結果。每一個時期的政治、經濟與社會力量,構成了各時期港口發展的獨特特質。

由於清代臺灣各地的開發,先後有別,而形成明顯的地與差異。清領時期臺灣尚未發展承擔一市場體系,而是以港口市鎮為據點,在時間推演下,才漸漸發展出獨立的市場圈,各自與對岸各地區貿易往來。而島內各市場圈之相互流通,雖有陸路運輸,但是主要仍是依賴沿岸海運。因此,港口在清領時期全臺物貨、資訊與人口流動上,扮演舉足輕重的角色。

但是,過去臺灣史關於港口的研究,大部分侷限於臺灣某些重要港口的探究,缺乏在時空脈絡下就清代臺灣全體港口做一個較長時期、整體性的討論和比較,遂無法掌握清代臺灣港口的整體面貌。林玉茹在《清代臺灣港口的空間結構》一書中,利用港口等級大小的區分,尋找不同階段各獨立社會經濟空間的主要港口,並描述以這些主要港口為中心,沿岸港口之間的互動關係與系統的形成。書中建置完整的港口資料庫,並以手繪方式,完成八幅臺灣港口分佈圖。本計畫以林玉茹《清代臺灣港口的空間結構》為本,運用GIS技術將其改繪,套疊上各時期行政區劃與海岸線變遷,加上以圈圈大小表現港口等級,更能表現出清代臺灣港口在時間上與空間上的變化。

編繪

![]() 中央研究院台灣史研究所

中央研究院台灣史研究所

![]() 劉揚琦 整理

劉揚琦 整理

分類

![]() 交通/軍事防禦

交通/軍事防禦

資料

![]() 1731-1783年港口等級分布

1731-1783年港口等級分布![]() 1871-1895年港口等級分布

1871-1895年港口等級分布![]() 1861-1870年港口等級分布

1861-1870年港口等級分布![]() 1784-1830年港口等級分布

1784-1830年港口等級分布![]() 1711-1730年港口等級分布

1711-1730年港口等級分布![]() 1683-1710年港口等級分布

1683-1710年港口等級分布![]() 1831-1860年港口等級分布

1831-1860年港口等級分布

進入系統

![]() 編修本主題圖tqport1683_1710

編修本主題圖tqport1683_1710

![]() 編修本主題圖tqport1711_1730

編修本主題圖tqport1711_1730

![]() 編修本主題圖tqport1731_1783

編修本主題圖tqport1731_1783

![]() 編修本主題圖tqport1784_1830

編修本主題圖tqport1784_1830

![]() 編修本主題圖tqport1831_1860

編修本主題圖tqport1831_1860

![]() 編修本主題圖tqport1861_1870

編修本主題圖tqport1861_1870

![]() 編修本主題圖tqport1871_1895

編修本主題圖tqport1871_1895

1683~1710年臺灣港口分佈圖

1711~1730年臺灣港口分佈圖

1731~1783年臺灣港口分佈圖

1784~1830年臺灣港口分佈圖

1831~1860年臺灣港口分佈圖

1861~1870年臺灣港口分佈圖

1871~1895年臺灣港口分佈圖