說明

1928年(昭和三年)臺灣總督府總督官房調查課依據1926年12月底止的調查數據,整理編印《臺灣在籍漢民族鄉貫別調查》(簡稱《鄉貫別調查》)一書。該調查的鄉貫別(祖籍)分類標準最高一級區分福建省、廣東省、其他。次一級將福建省區分為泉州府、漳州府、汀州府、龍巖州,廣東省區分為潮州府、嘉應州、惠州府。次一級再將臺灣漢人祖籍最多的泉州府區分為安溪、同安、三邑(即南安、惠安、晉江,數據合計不再細分),其祖籍鄉貫別分類標準達13種。該調查的地區單位按照當時的行政區劃。1926年臺灣採行州廳制,一級單位有5州3廳。二級單位州以下分市、郡,廳以下分支廳;市、郡、支廳以外,各州廳還有番地。三級單位郡以下分街、庄,支廳以下分街、庄、區。市和街、庄、區以下又分大字。1926年的在籍漢民族鄉貫別調查只就番地以外的地區進行,數據的最小地區單位到達行政區劃二級的市和三級的街、庄、區(該書數字由「市役所」和「街庄區役場」調查統計),未達大字。可惜該書為求簡易數據以「百人」為單位,難免使數字精確度降低。儘管如此,該書仍是日治時期正式出版品中分類最詳細的漢族鄉貫別統計資料者。

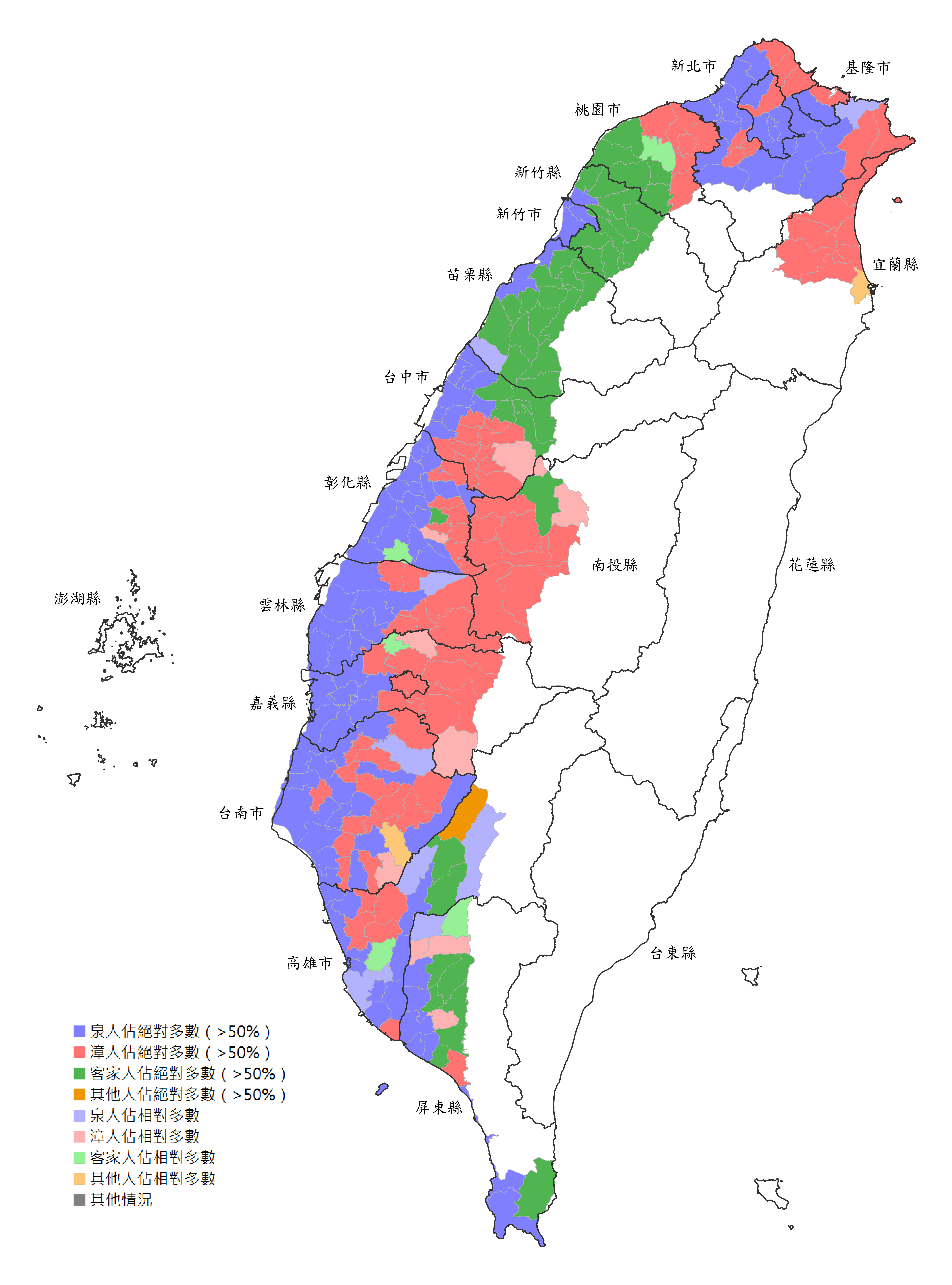

此處提供該書數據數化成的EXCEL檔(臺灣在籍漢民族鄉貫別調查 .xlsx)和運用該檔製作的閩∕客分和漳∕泉∕客分兩種祖籍人口分布圖的shapefile檔。EXCEL檔中的「原始數據」工作表將《鄉貫別調查》書中表II(郡、市及支廳別)的臺北、基隆、臺中、臺南、高雄5市數據,和表III(街、庄及區別)所有數據合併為一表格,成為番地以外全臺劃分為最小調查單位的鄉貫別人口統計表,由此可加總出全臺的「郡、市及支廳別」和「州及廳別」數據。 然而該書原始數據全臺皆按統一的13種分類標準,這未必符合使用者的需要。例如使用者因研究課題可能更想瞭解閩∕客分布,而非細分13種類的分布狀況。在整併計算數據時,又可能根據課題所需自行擬定分類標準。例如小川尚義就指出福建省∕廣東省這樣的行政區劃和福建語系∕廣東語系的地區劃分未盡相符。研究者可能按照自身研究課題自行擬定適當的重新分類標準;甚至可能因對個別地區的瞭解,不採全臺一致標準,而因地制宜調整標準。

此處以EXCEL檔格式提供原始數據,方便使用者按需要進行各種計算,將結果輸入GIS軟體(例如利用QGIS的「連結(Joins)」功能),自行製作所需地圖。 大正版堡圖提供了1926年進行鄉貫別調查時臺灣的行政區界,其數化成果見〈臺灣歷史文化地圖〉的「rd09-9」(https://thcts.sinica.edu.tw/themes/rd09-9.php)。為配合1926年進行的《鄉貫別調查》,取rd09-9中「1901b_1」shapefile檔內所有的市、街、庄、區行政區,刪除部分欄位,添增《鄉貫別調查》行政區名1926NAME(因升格、字碼等因素,其市街庄區名與rd09-9中者略有差異)及其排序1926ID兩個欄位,製成「1926年《鄉貫別調查》行政區界」shapefile檔。 EXCEL檔中的「閩客優勢別」、「漳泉客優勢別」兩個工作表分別根據原始數據,參照《熟番與奸民》書中的分類標準,計算市和街、庄、區的數字和優勢別。該書為求反映清代臺灣的閩∕客和漳∕泉∕客社群關係,特別考量下淡水地區潮州人的特性,在合併計算閩∕客和漳∕泉∕客的數據時,對高雄州的分類標準因地制宜進行調整(請參考柯志明2021:1079-1081)。取該檔兩個優勢別工作表中臺灣本島西岸和宜蘭地區的數據,與「1926年《鄉貫別調查》行政區界」shapefile檔連結,製成閩∕客和漳∕泉∕客的優勢別分布圖。