說明

常於夏秋兩季肆虐臺灣的颱風(Typhoon),是生活在此的每個人的共同經驗。它在氣象學上的正式名字為「熱帶氣旋」(Tropical Cyclone)。全球共有七處熱帶氣旋肆虐地區,如北美洲東西兩岸颶風(Hurricane)帶、印度半島東西兩岸的旋風(Cyclone)帶等,臺灣所在的這一區,是發生頻率最高、平均威力最強的「西北太平洋颱風帶」。

西北太平洋颱風帶颱風的發源地大多在加羅林群島、馬里亞那群島以及帛琉群島附近,也有極少部份來自南中國海海面。大抵來說,颱風行徑受到許多因素影響,其中最重要的是大範圍氣流的控制。颱風形成之後,通常沿著太平洋副熱帶高壓的外圍環流向西移動,到了台灣或菲律賓海面時,已是在這個高氣壓的西南緣,這時又受到附近其它系統的導引,導致颱風路徑的千變萬化,難以捉摸。

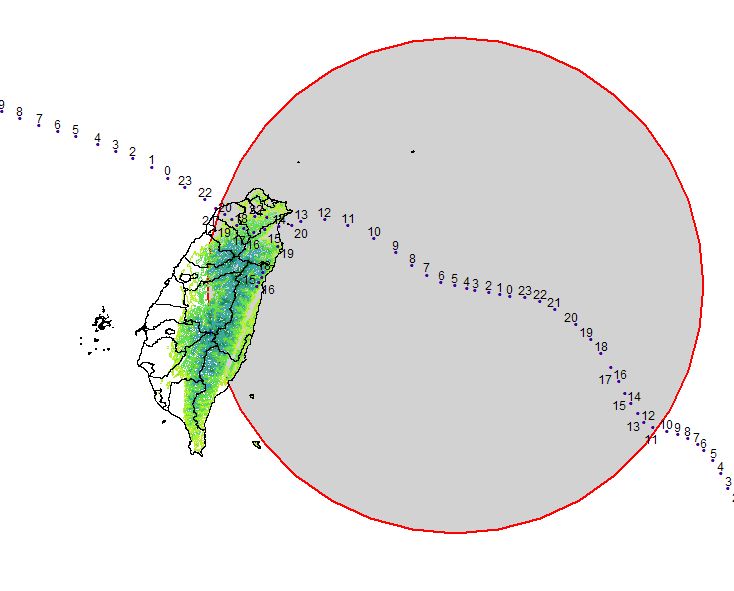

本主題圖擷取了中央氣象局「1946-1996侵臺颱風路徑資料」中,三個颱風的每小時中心位置,分別是民國四十八年(1959)造成八七水災的熱帶低氣壓、民國六十六年(1977)的賽洛瑪(Thelma)颱風,以及民國八十五年(1996)的賀伯(Herb)颱風。除了逐時颱風中心位置外,每筆記錄亦包含最低氣壓(毫巴)、暴風半徑(在颱風眼的邊緣是颱風風力最強的地方,然後愈向外風愈小,自颱風中心向外一直到平均風速每小時30浬(Kts)的地方,也就是平均風速每秒十五公尺處,這一段距離叫作暴風半徑,在這暴風半徑以內的區域,叫作暴風範圍。颱風的暴風半徑平均約二、三百公里,大者可達四、五百公里)等資料。

編繪

![]() 中央研究院台灣史研究所

中央研究院台灣史研究所

![]() 朱瑪瓏 整理

朱瑪瓏 整理

分類

![]() 自然環境

自然環境

資料

![]() 民國八十五年(1996)賀伯颱風

民國八十五年(1996)賀伯颱風![]() 民國六十六年(1977)的賽洛瑪颱風

民國六十六年(1977)的賽洛瑪颱風![]() 民國四十八年(1959)造成八七水災的熱帶性低氣壓

民國四十八年(1959)造成八七水災的熱帶性低氣壓

進入系統

![]() 編修本主題圖typhoon_3

編修本主題圖typhoon_3

![]() 編修本主題圖typhoon_2

編修本主題圖typhoon_2

![]() 編修本主題圖typhoon_1

編修本主題圖typhoon_1

民國四十八年(1959)八七水災低氣壓行徑圖

民國六十六年(1977)賽洛瑪颱風行徑圖

民國八十五年(1996)賀伯颱風行徑圖

資料來源

陳泰然 著 , 〈話說颱風的來龍去脈〉, 《科學月刊》 , 9:8, 1978, 蔡清彥、任立渝 著 , 〈淺談颱風〉, 《科學月刊》 , 13:8, 1982, 張領孝 著 , 〈認識颱風〉, 《交通建設》 , 39:7, 1990, 中央氣象局 編 , 颱風百問,http://www.dhjh.tp.edu.tw/thjs/typhoon/ty100/typhon1.htm, Arthur Davies 編 , Forty Years of Progress and Achievement: A Historical Review of WMO , 1990, Geneva: Secretariat of the WMO, |